2003年度(平成15年度)

修士論文、課題研究(卒業論文)概要

[ English ] [ Japanese ]

[ 水工研論文概要トップページ ] [ 研究室トップページ ]

[ 環境・建設系 論文要旨ページ ]

|

「要旨」をクリックすると、

もう少し詳しい内容をご覧いただけます。

|

注意!!

要旨を閲覧するにはAcrobat Reader 等のソフトが必要です。

こちらからダウンロードしてください。

- 徳山湾を対象とした停滞性水域の海水交換機構に関する研究

- 新潟県沿岸域の離岸流生成機構の解明に関する研究

- 降雪強度を考慮したインバータ制御による消雪パイプシステムの実証試験

- 周囲水の密度分布が異なる場での中層密度流の貫入現象

- 乱流モデルを用いた鉛直サーマルの数値解析

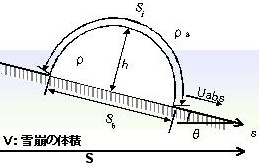

- 三次元地形を考慮した流れ型雪崩の流動シミュレーション

- 雪崩を「剛体もしくは質点」と仮定する。

- 「連続体」とみなして構成関係(応力―ひずみ関係)を与える。

- 粒子間の衝突による力の伝達と相互変位に着目した「粒状態」モデルを適用する。

- 海岸近傍の飛来塩分の発生・輸送に関する数値モデルの開発

清田 晃平

清田 晃平

一般的に,閉鎖性海域では,湾口部付近の潮汐流などにより生成される水平循環流と,湾奥部の海水交 換性の悪い停滞性水域が存在している.その停滞性水域沿岸は,流れが静穏な水域であるが,人口が集中し, かつ工業地帯が多く存在するために,生活排水や工業排水が多量に流入しており,水質環境を悪化させている. このような停滞性水域の環境保全策には,汚染物質の流入を制御する方法や,湾内の流況を改善させ, 海水交換率を向上させる方法などがある.

本研究では,これらの環境保全策の中で、海の流れを利用した海水交換による自然浄化作用に着目し, 閉鎖性水域の効率的な水質環境改善技術を開発することを目的とする.特に,閉鎖性海域が多く存在する 瀬戸内海の中で徳山湾を例に,閉鎖性水域の流動特性を把握し,効率的な海水交換改善条件の把握を試みた.

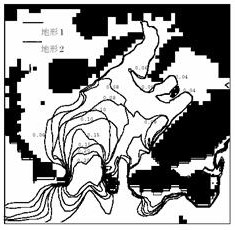

対象地域である徳山湾周辺では潮汐流が卓越するため,潮汐流による数値シミュレーションを行った. はじめに,代表的な閉鎖性矩形湾模型を対象として計算を行い,結果を水理模型実験の結果と比較した. さらに,計算の精度を確認した後,地形,水深,振幅の変換により流況を改変させ,改変前後の流動特性を比較 ・検討し,効率的な海水交換改善条件の把握を試みた.この結果を閉鎖性小湾内湾である徳山湾を例に, 実地形での適用性について考察した.

計算方法は,流れの平面2次元モデルを用いて,流れの基本式である連続式および運動方程式を陽的に 差分化し,計算を行った.

本計算の解析結果より,閉鎖性が強く湾口部が深い湾では,湾奥部の流れが小さく、停滞域が存在する ことが証明された.また,湾口部の深みを埋め立てたことにより,流速は湾口部を中心に湾内全域で大き くなることが確認できた.海水交換に関しては,拡散計算により湾内全域の濃度変化を湾口部地形別に比較 した結果,湾口部を埋め立てた地形に比べ海水交換率が増大する結果が得られた. この結果は,山崎らの 水理実験の結果と同等の傾向を示している.実際の地形である徳山湾を対象とした計算に至っても,水理実験 結果,解析結果の双方と同等の傾向を示しており,湾口部地形の埋め込みによる海水交換方法は,閉鎖性水域 の水質改善に十分に役立つものと考えられる.

さらに本計算では,水理実験の結果に加え,湾口部埋め立てによる海水交換率の増大には,せん断, 伸縮の影響が大きいことを確認した.他の海水交換技術の複合により,渦度などを増加させることで, 更なる海水交換率の増大が期待できることから,今後の検討が望まれる.

竹林 剛

竹林 剛近年では、人々のレジャーを楽しむ機会が増えており、中でも海水浴は身近なレジャーとして多くの人々に よって楽しまれてきている。しかし海水浴中の水難事故も多く、死亡事故などの重大事故も毎年起きている。 水難事故の原因として多いのが離岸流である。特に外洋に面した砂浜海岸では離岸流が発生し、重大事故の 原因となることが指摘されている。

砂浜海岸の近くでは、汀線付近に見られるような波向きに応じた岸に平行な流れ(沿岸流)が生じている。 しかし、あるところではこの流れが沖方向に向きを変え、非常に速い流れとなっている。これが離岸流である。 離岸流による事故の報告は全国各地で報告されており、新潟県内でも問題視されている。そのため、離岸流の メカニズムを把握することは重要であると考えられる。そこで本研究では、基礎的な離岸流生成機構の解明を 目的とし、修正ブシネスク方程式を用いて平面波浪場の数値計算を行い、離岸流生成機構について検討した。

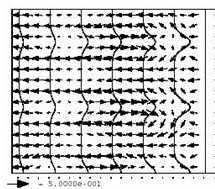

本研究では、一様勾配から一様水深に変わる地形と、Noda(1985)が解析に用いた地形を用いた。Shell式を 用いた地形では直線海岸線と平面海岸の中で沖合に指数関数的に減少していく周期的な流れを生むと知られている。 本研究では、FORTRANを用いて数値計算を行った。数値計算は次のようにして行った。まず初期条件として、 対象海岸の地形データ、多方向不規則波の造波信号などを与え、次に波動場の計算、海浜流の計算を行うことで、 1周期あたり平均流速ベクトル及び水位コンターを求めた。

数値計算の結果、多少の窪みがあるShell式の地形は一様勾配地形とは異なり、沖へと流れる流れが見られた。 Shell式では、沖からの流れが窪み部分を通り、岸にぶつかって窪み間部分に集まって、波と波とがぶつかること で波高が上昇することで波高の不均一が起こることで沖向きの流れが発生し、離岸流となることが分かり、 窪みの存在が離岸流の流れ及び発生を助長していることが明らかになる共に、数値計算を通して離岸流が発生する 過程を把握することができた。特にこれは直角入射の場合に見られ、波高離岸流発生の大きな要素であることが分かった。 発生した離岸流は幅が10〜30mの狭い領域で、長さが200〜300mの長さであった。また流速は最大で約1.0m/sの 流れが発生した。

八戸 剛志

八戸 剛志新潟県長岡市は湿潤な雪が降る典型的な豪雪地帯である。このような雪の排除方法として昭和36年頃 から消雪パイプが用いられている。地下水が10℃以上と高いことから、降雪との温度差を利用して、 道路に散水して雪を融かすものである。消雪パイプは極めて有効な消雪方法であるが、その欠点は地下 水を大量に汲み上げて散水するため、冬季後期には地下水位が下がり、消雪パイプそのものが機能しない、 地盤条件によっては深刻な地盤沈下が発生することである。従来の消雪パイプは、手動でポンプの運転を 行っていたり、降雪検知器と連動させていても、地下水の揚水ポンプをオン・オフするだけで、無駄に 地下水を汲み上げていた。このような現状から、地下水節水型消雪パイプの発想が生まれた。すなわち、 降雪強度計の出力によって、揚水をインバータ制御することで地下水の汲み上げを最小限とし、 消雪パイプの使用する地下水を節約しようとする発想である。

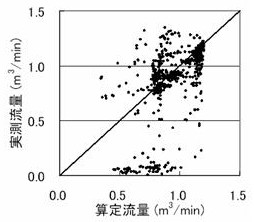

本研究では、在来型と地下水節水型とを比較し、新システムの有効性の検証をし、実用化への検討を 行うことを目的とする。2003年度、2004年度の2冬季の実証試験結果より、従来の降雪検知器による消雪 パイプシステムと比較し、揚水量を1/2程度に節水できることがわかった。また、運転時間、電力量も 1/2程度に減少していることから省エネルギー効果も高いこともわかった。この試験により、節水型消雪 パイプシステムの有効性が明らかになった。しかし、実用化に際して、コストが従来の消雪パイプ システムと比べ高くなるという問題点もある。

そこで、揚水ポンプとその直下流に取り付けられた圧力センサーと非常に多くの流出点を持つ消雪パイプ について、これを管路として取り扱う水理学的検討を行った。圧力センサーによる地下水揚水量の測定法 の理論を検討し、その理論から求めた値と実際の超音波流量計で測定された値と比較したところ、 かなりの確度で一致した。この理論を節水型消雪パイプシステムに導入し、検証試験を行った。その結果、 圧力センサーを用いても流量計によって地下水揚水量を測定した結果と同様の値を得ることができた。 これより、高価な超音波流量計の代替品として比較的安価な圧力センサーを使用することができることが わかった。これは、実用化の際の問題点となるコスト対策に十分有効だといえる。

村田 圭児

村田 圭児密度流とは、二種の流体の密度差が起因となり発生する流下・上昇運動であり、自然界においては 頻繁に発生している。例として、ダム貯水池に流入する濁水が挙げられる。貯水池に流入した濁水は 密度躍層に到達すると、下層流体より小さいものは躍層に沿って進入するという現象が起こる。 この現象を中層密度流の貫入現象という。中層密度流を形成する濁水は、躍層の上下流体の中間の 密度をもつ。中層密度流のフロント形状は貯水池水の密度分布と濁水の密度、流量の関係によって決まる。 本研究では、この中層密度流の貫入現象に焦点を当て研究を行う。中層密度流現象は、塩分濃度により 作られた周囲水に中間の密度の塩水を進入させて再現した。実験で得られたデータと理論値とを比較し、 流動特性や挙動の違いを解明すること、そして濁水の長期化の改善について混合の方法について比較 することを目的とする。

実験は、周囲水と濁水の混合に関する実験及び周囲水や濁水の密度、流入条件を変化させた実験に ついて行った。

実測値において、種々のデータは周囲水と濁水の密度差に左右されることがわかった。密度流 先端部層厚は密度差が小さいほど大きな値を示し、移動速度は密度差の大きいものほど速いという 結果を得た。先端部形状は密度躍層の条件によって違いが出た。躍層が滑らかに変化する場合には 先端部はくさび状に進行し、二層界面の場合は上下非対称で特徴的な膨らみとくびれを呈しながら進行する。

周囲水と濁水の混合攪拌については、両極端の密度の流体を混合することで、全体的に均一となること がわかった。

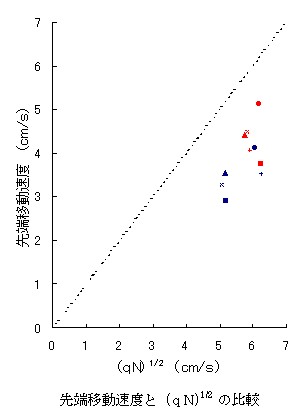

理論値と実測値の比較では、Kaoの理論式とManinsの理論式を用いた。比較した結果、いずれにおいても 実測値が理論値を下回る結果となった。この理由として考えられるのは、実現象と理論との条件の違い である。実現象においては、先端部の形状抵抗、摩擦抵抗、周囲水の混入、逆流などが複雑に作用して いる。このようなことが理論式の結果よりも実測値の流速が遅くなる原因であると考えられる。

本研究により得られた結果は、周囲水の密度が直線分布の場合、先端形状はくさび状であり、層厚 および移動速度は流下するにつれ徐々に減少することがわかった。二層界面の場合は、先端形状は 非対称で特徴的な膨らみとくびれを持っており層厚および移動速度は流入直後からそれほど変化しない ことがわかった。実測値と理論値の比較では、種々の抵抗を考慮しない限り実現象を説明することは 難しいことがわかった。周囲水の混合に関する実験については、混合方法の違いにより混合度合いに 差が出ることがわかった。

八木 健太郎

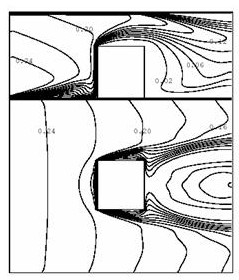

八木 健太郎鉛直密度流は,海洋汚染防止や廃水処理の関連で関心が持たれている.数値解析して実験の結果と 比較することで,現象の本質を明らかにし,環境汚染の予測や防止に役立てる.これまでサーマル の流動はサーマル理論により解析されていた.サーマルモデルそのものは,モデルの構成が簡単で あるから計算時間が極めて少ないという長所がある.その反面,モデル自身に空気の連行係数や サーマルフロントに働く抗力係数を含むことになる.本研究ではこれらのパラメータを必要としない k-ε乱流モデルを用いて解析する.これは渦動粘性係数の概念に基づき,乱流運動エネルギー と 分子粘性逸散率 を未知数として,乱流場を再現するものである.また,それぞれの輸送方程式の 離散化手法としては,S.V.PatankarによるSIMPLE法を採用した.プログラムの妥当性を検証するために, 福嶋・田中(2001)の鉛直重力流フロントの室内実験に計算条件を合わせて計算をした.塩分濃度が 1%,3%,5%についての鉛直サーマルを対象とし,実験結果と比較した.

鉛直サーマルの流下速度は流入条件の影響で初期に急激に減少するが,その後の低減部では実験と ほぼ同様の結果を得られた.流下幅は3%と5%では直線的に増加し,実験値とよく似た結果となった. 1%の時は実験値より大きな値となったが,直線的に変化しない傾向は実験値にも見られる.以上から, このモデルで鉛直サーマルをある程度再現できることが確認できた.また,流速ベクトルと濃度 コンター図を同時に描くことにより,鉛直サーマル内部の流速と濃度の関係を表した.濃度の 最も濃い部分の外側後方よりの場所を中心として渦を形成していることを明示した.濃度コンター図を 一定時間間隔で表示することにより,サーマルの流動を表現することができた.濃度が高いほど サーマルの発達は早くなる.それに伴い濃度も希薄になることを確認できた.

流下距離,流動幅の算定するとき,どの濃度を基準にするかが大きな問題となる.本研究で用いた 方法では,流入直後であまり良い結果を得られなかった.より良い結果が得られる算定方法を検討 する必要がある.また,領域内に水平方向の流れを与えて密度流を流入することにより,流水中 での密度流に適用することができる.実現象では流れの中に密度流が流入することが多いため, 今後解析し現象を明らかにすることは価値がある.

山田 邦博

山田 邦博日本は国土の約70パーセントを山林が占めているため、集落や構造物が山岳地帯周辺に密集している 地域が多く存在する。それにより、積雪地方の山岳地帯では冬から春先にかけて雪崩が発生し雪崩に よる遭難・家屋の倒壊などが被害をもたらし時には大勢の死者を出す大惨事に繋がることもある。

これらの現象の被害を未然に防止するためには、その流動特性を把握することが重要である。流れ型 雪崩や煙型雪崩の流動シミュレーションにより、その流動範囲や特性を知ることができれば、時期に 応じたハザードマップの作成や災害防止施設の設計に反映することができる。

世界の多くの雪崩国では、雪崩そのものの観測と並行して、その運動や到達距離を記述するモデルの 開発が試みられてきた。1955年のVoellmyの定式化に始まり数多く存在する。それらを総括すると、

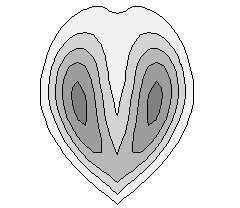

本研究では、3次元地形を入力データとし、流れ型雪崩の高さ、速度、濃度、その走路や横方向への 広がりも解析することが可能である数値シミュレータを開発した。またこの数値シミュレータと大澤ら の煙型雪崩のシミュレーションモデルの解析結果を比較することで、その違いや特徴を明確にすることが 出来た。なお本研究で開発した数値シミュレータでは入力地形データとして国土数値情報標準2次メッシュ を用いることが可能である。

山田 文則

山田 文則海岸近傍の塩害は,海水面から発生した飛来塩分が大気中へ取り込まれ,風により輸送される ことによって生じる.そのため,波動場での飛来塩分の発生過程,および空中における飛来 塩分の輸送過程の解明が急がれる.また,塩害は,飛来塩分が構造物に付着することによって 生じるが,その詳細な付着過程は明らかにされていない.そこで,本研究では,飛来塩分の発生 ・輸送過程について明らかにするために実地観測および数値解析を行い,その結果について検討 を行った.さらに,飛来塩分の構造物への付着過程について検討を行った.

本研究において,大量に飛来塩分が発生していると考えられる新潟県の沿岸域で飛来塩分 分布の測定を行い,気象・海象条件,地形および海洋構造物と飛来塩分量の関連を求めた. また,波動場,飛来塩分の発生・輸送および風の場の計算モデルを結合することにより,飛来 塩分の発生から輸送までを一貫した数値モデルの開発を行った.さらに,飛来塩分の構造物の 付着過程を明らかにするために,新潟県中越地方の大崎海岸で実地観測を行い,風向きと構造物に 付着する飛来塩分分布の関連を求めた.および,実地観測で用いた構造物を想定した数値解析を行った.

実地観測の結果より,飛来塩分の発生・輸送過程は,風速などの気象条件だけでなく,海象条件, 地形および海洋構造物にも影響を受けることが明らかになった.日本海沿岸域では,冬季の厳しい気象 ・海象条件により,大量の飛来塩分が発生・輸送されていることが明らかになった.

数値計算の結果より,砕波帯で飛来塩分を発生させることにより,実地観測とほぼ同様の結果を 得ることができた.数値モデルにより,波動場での飛来塩分の発生過程,および空中での飛来塩分の 輸送過程を明らかにすることができた.

飛来塩分の構造物への付着過程に関する実地観測および数値計算から,構造物に付着する塩分量は, 大気中に飛来している塩分量の5〜20%程度であること.付着する飛来塩分は,風が直接当たる面で 最も大きくなる傾向にあることが明らかになった.また,壁面が平面の場合では,同様の方向の面でも 付着する塩分量は一様にならず,分布を持つことが明らかになった.

| Copyright, |

水工学研究室 環境・建設系 長岡技術科学大学 |